Overthinking stoppen - 4 Strategien um den Grübel-Kreislauf zu durchbrechen

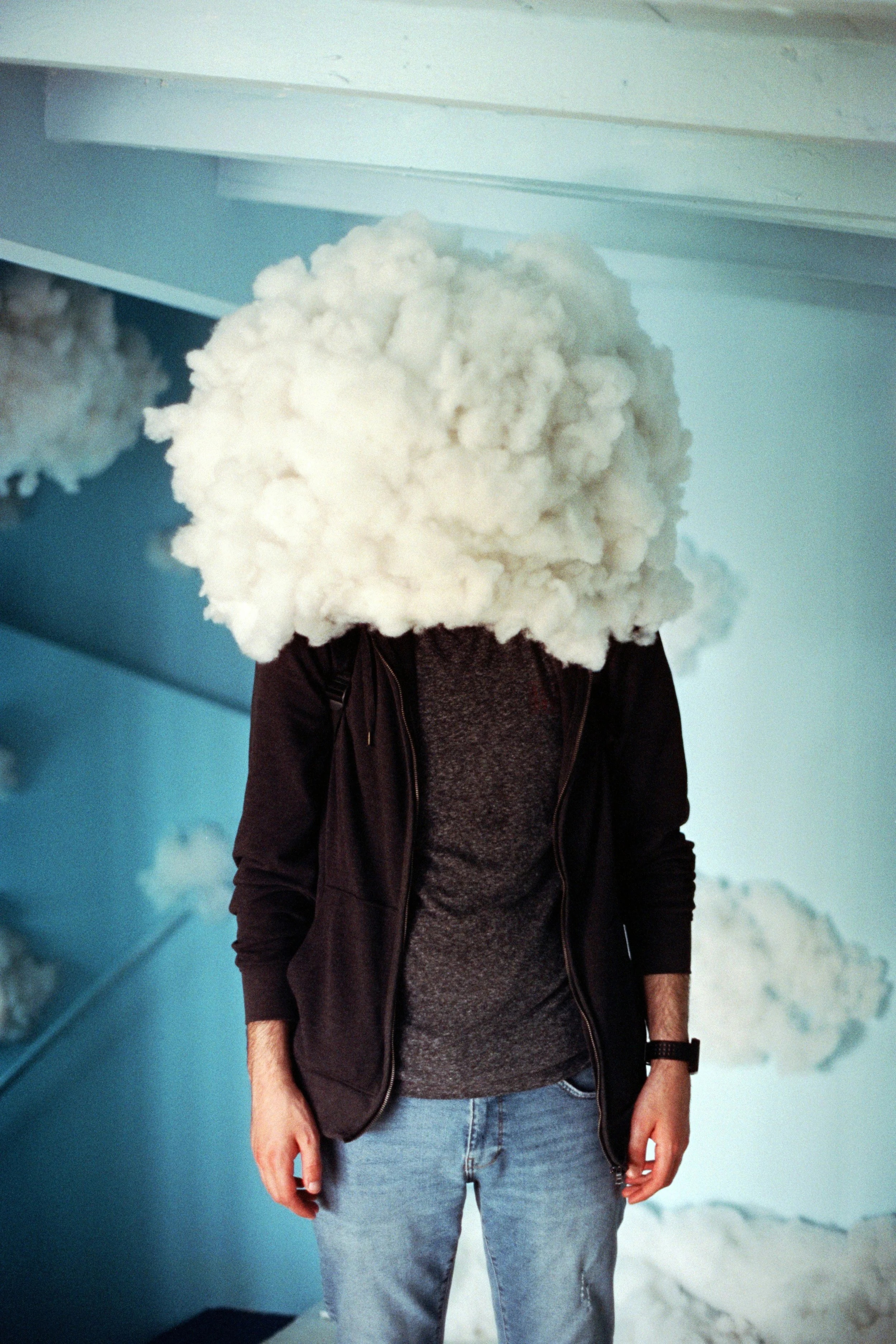

„Hör doch einfach auf, so viel nachzudenken!“ – Wenn das nur so einfach wäre… Kennst du das? Du liegst nachts wach und spielst eine Situation in deinem Kopf immer und immer wieder durch. „Hätte ich das anders sagen sollen?“, „Was, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe?“, „Was, wenn…?“ – und ehe du dich versiehst, bist du in einem Strudel aus Gedanken gefangen, der sich immer schneller dreht. Willkommen in der Welt des Overthinkings. Was auf den ersten Blick wie eine harmlose Angewohnheit klingt – schließlich ist Nachdenken doch etwas Gutes, oder? – kann schnell zur Belastung werden. Denn statt zu Lösungen führt übermäßiges Nachdenken oft zu Erschöpfung, Selbstzweifeln und einem Gefühl der Überforderung. Ironischerweise hoffen wir, durch unser endloses Analysieren Kontrolle zu gewinnen – doch am Ende verlieren wir uns nur noch mehr in den Gedankenschleifen. Aber keine Sorge: Es gibt Wege, diesen Kreislauf zu durchbrechen. In diesem Artikel schauen wir uns an, warum wir überhaupt so viel nachdenken, welche evolutionären Wurzeln dahinterstecken und – das Wichtigste – wie du dein Overthinking endlich in den Griff bekommst.

Lesezeit 10 min

Was ist “Overthinking” und was sind Auslöser?

Der Begriff „Overthinking“ stammt aus dem Englischen und wurde ins Deutsche übernommen. Die englische Definition lautet: „to think about something too much or for too long“, was übersetzt bedeutet: „zu viel oder zu lange über etwas nachdenken“. Anfangs mag dies vielleicht harmlos erscheinen, doch es kann sich schnell zu einer echten Belastung entwickeln, wenn es den „Overthinker“ immer mehr vereinnahmt.

Häufige Auslöser für Overthinking sind Entscheidungssituationen oder soziale Interaktionen, aber auch alltägliche, scheinbar unbedeutende Ereignisse können dazu führen. Beispielsweise fragen wir uns nach einem Treffen mit einer Bekannten: "Was könnte sie jetzt über mich denken? Habe ich mich ihr gegenüber angemessen verhalten? Spricht sie jetzt schlecht über mich?”. Oft erhofft man sich durch übermäßiges Nachdenken oder Überanalysieren eine Lösung oder ein besseres Verständnis der Situation. Man durchdenkt sie immer wieder, analysiert jede Kleinigkeit und hinterfragt ständig die eigenen Reaktionen. Das Problem dabei ist, dass der Fokus häufig auf dem Negativen liegt. Die eigenen Verhaltensweisen werden im Nachhinein immer wieder durchdacht und negativ bewertet. Dieses ständige Analysieren kann zu einer mentalen Überlastung führen und sich in Form von Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit oder Traurigkeit äußern – und das oft schon nach den kleinsten alltäglichen Situationen.

Was sind die Ursachen für Overthinking?

Die Ursachen von Overthinking sind vielfältig.

Evolutionär betrachtet könnte Overthinking eine Schutzfunktion gehabt haben, indem es dabei geholfen hat, auf mögliche Gefahren oder Bedrohungen besser vorbereitet zu sein. Übermäßiges Nachdenken und das Analysieren von Situationen ermöglichten unseren Vorfahren, Risiken zu erkennen und zu vermeiden – sei es bei der Jagd, der Nahrungssuche oder bei sozialen Interaktionen. Diese Fähigkeit, sich in der Zukunft mögliche Bedrohungen auszumalen, half dabei das Überleben zu sichern.

Heute kann Overthinking leicht in Stress und Angst umschlagen. Doch warum hält sich diese Tendenz so hartnäckig? Welchen Nutzen erhoffen wir uns davon?

Die Ursachen sind vielfältig und oft individuell, doch häufig spielen Ängste, ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle, Perfektionismus oder ein geringes Selbstwertgefühl eine Rolle. Unsichere Menschen, die sich über mögliche Fehler oder Konsequenzen übermäßig sorgen, tendieren dazu, ihre Gedanken ständig zu analysieren, in der Hoffnung, eine perfekte Lösung zu finden oder sich vor negativen Ereignissen zu schützen. Doch genau hier entsteht der Teufelskreis: Je mehr man nachdenkt, desto größer wird die Unsicherheit und Überforderung. Statt Klarheit zu gewinnen, fühlt man sich immer weniger in der Lage, Entscheidungen zu treffen, und bleibt in endlosen Gedankenschleifen gefangen – ohne zu einer Lösung zu kommen, was das emotionale Wohlbefinden weiter beeinträchtigt.

Was sind emotionale Folgen von Overthinking?

Übermäßiges Analysieren und das Verharren im "Kopf" kann eine Schutzstrategie sein, um unangenehme Emotionen zu vermeiden. Indem wir ständig auf unsere Gedanken fokussiert sind, versuchen wir, die Kontrolle zu behalten und uns vor der Unsicherheit oder der Überwältigung von Gefühlen zu schützen. In der heutigen Gesellschaft, in der Rationalität oft höher geschätzt wird als emotionale Intelligenz, tendieren viele Menschen dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken oder zu ignorieren. Dies führt zu einer Entkopplung zwischen Gedanken und Gefühlen, was uns nicht nur vom authentischen Erleben unserer Emotionen entfernt, sondern auch unsere Fähigkeit beeinträchtigt, mit diesen gesund umzugehen. Emotionen werden so zu etwas, vor dem wir uns schützen müssen, anstatt sie als wertvolle Quellen für Einsicht und Selbstverständnis zu integrieren.

Welche Strategien gibt es Overthinking zu stoppen?

Es gibt verschiedene Strategien, um mit Overthinking umzugehen. Eine wichtige erste Maßnahme ist, sich bewusst zu machen, dass übermäßiges Nachdenken nicht hilfreich ist und uns daran hindert, eine Lösung zu finden. Es ist entscheidend, zu erkennen, wann man sich im “Overthinking-Modus” befindet, und zu verstehen, wie sich dieser Zustand anfühlt – also herauszufinden, woran man ihn erkennt.

Hier sind einige praktische Übungen aus unserem AllyTime Coaching, die dir helfen können, mit Overthinking umzugehen:

Gedankenstopp: Wenn du merkst, dass du dich im Overthinking befindest, sag dir selbst laut oder innerlich „Stopp“ und lenke deine Gedanken bewusst in eine andere Richtung. Dieser Moment des Bewusstwerdens hilft, den Prozess zu unterbrechen.

Gedanken notieren – „Grübelstunde“ oder „Grübelstuhl“: Nimm dir täglich eine feste Zeit von 15 bis 20 Minuten, um deine Gedanken zu sammeln. Diese Zeit sollte mindestens zwei Stunden vor der Schlafenszeit liegen. Stelle dir einen Timer, damit du die Zeit nicht überschreitest. Du kannst dir auch einen speziellen Ort, wie einen „Grübelstuhl“, einrichten, um dort in Ruhe zu reflektieren.

Hinterfragen der Grübelgedanken: Nimm dir regelmäßig zwei Minuten Zeit, deine Gedanken im Alltag zu beobachten. Stelle dir dabei folgende Fragen:

Habe ich durch meine Gedanken etwas verstanden, das mir vorher noch nicht klar war?

Habe ich durch sie ein Problem gelöst?

Bin ich durch mein Denken weniger selbstkritisch, traurig, ängstlich oder wütend geworden?

→ Wenn du alle Fragen mit „Nein“ beantworten kannst, ist dies ein Hinweis, dass du gerade im Overthinking bist.

Die 30/30 Regel: Die Technik hilft dabei, Entscheidungen in langfristige und kurzfristige zu unterteilen. Für Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen, die dich auch noch in 30 Jahren betreffen könnten, sollte man sich mehr Zeit nehmen und gründlicher nachdenken. Bei weniger wichtigen, alltäglichen Entscheidungen reicht es, schneller zu einem Schluss zu kommen und nicht unnötig (ca. über 30 Minuten) zu überdenken.

Fazit

Overthinking kann das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen, indem es z.B. zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen oder Erschöpfung führt. Es schwächt das Selbstwertgefühl und belastet zwischenmenschliche Beziehungen, da es zu Rückzug und Isolation führen kann. Im AllyTime Coaching unterstützen wir dich dabei, Overthinking zu bewältigen, indem wir gemeinsam an deinen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen arbeiten. Wir helfen dir, dir bewusst zu machen, wann du im „Overthinking-Modus“ bist, und mit gezielten Übungen diesem Zustand entgegenzuwirken. Dein Coach hilft dir dabei, die Distanz zwischen Gedanken und Emotionen zu überwinden und fördert dadurch einen ausgewogenen Umgang mit dir selbst. So kannst du lernen, deine Gefühle zuzulassen und sie als wertvolle Quellen für mehr Klarheit und emotionales Wohlbefinden zu nutzen.

Unsere Psychologinnen stehen dir über unsere App AllyTime auch persönlich zur Seite.